Das historische Stadtbild von Hildesheim gehörte vor seiner Zerstörung durch einen Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg zu den schönsten in Deutschland. Die noch am 22. März 1945 erfolgte, weitgehende Zerstörung der alten Stadt durch einen Bombenangriff erscheint noch heute als tragisch und sinnlos. Die kulturgeschichtliche Bedeutung Hildesheims gründete auf ihren hochrangigen, mittelalterlichen Sakralbauten und einer ungewöhnlich großen Zahl wertvoller Fachwerkbauten.

Bereits im 19 Jahrhundert wurden viele Kunst- und Architekturschätze Alt-Hildesheims neu entdeckt. Die Domstadt wurde zum Ziel von Kunstwissenschaftlern und Reisenden, bei denen das Interesse an heimischer Geschichte geweckt war. Daher entstanden um 1900 die ersten Stadtführer und eine ausführliche Darstellung der Bau- und Kunstdenkmäler Hildesheims. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf die Fachwerkarchitektur gelegt. In reizvollen Bildbänden aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wird das alte Stadtbild noch heute lebendig.

Hildesheim präsentiert sich heute als „kleine Großstadt“ mit knapp über 100.000 Einwohnern. Der alte Stadtkern wird immer noch von den mittelalterlichen Kirchen geprägt. Die Wiederherstellung der 1945 z.T. sehr stark zerstörten, einzigartigen Kirchenbauten ist als kulturelle Großtat zu rühmen. Dies wurde 1985 mit der Erhebung von Dom und St. Michaelis zum Weltkulturerbe der UNESCO gewürdigt. Der historische Stadtgrundriss blieb beim Wiederaufbau nach 1945 weitgehend beibehalten. Unwiederbringlich verloren sind die mehr als 1.000 Fachwerkhäuser aus dem 15. bis 18. Jahrhundert. Sie bildeten eine kostbare Fassung der Juwelen sakraler Baukunst.

Es soll nicht verschwiegen werden, dass die Wohnverhältnisse in den Altstadtquartieren oft miserabel waren. In manch kleinem Fachwerkhaus mussten bisweilen mehrere Familien mit zahlreichen Kindern leben. Die Enge und mangelnde Hygiene führten zu Krankheiten wie der Cholera-Epidemie von 1867. Die ursprünglichen, auch Grünflächen und Gärten umfassenden Innenbereiche der Quartiere, waren um 1900 oft durch zusätzliche Wohn- und Speichergebäude sowie Gewerbebauten zugesetzt. Hinzu kamen Verfallserscheinungen an der oft jahrhundertealten Bausubstanz. Wer es sich leisten konnte, wohnte seiner Zeit in den Neubauvierteln, welche die Innenstadt nun umgaben.

Das heutige Hildesheim befindet sich an Stelle einer Siedlung, die vermutlich weit vor der Gründung des Bischofssitzes entstanden war. Der Name der Stadt geht auf den alten männlichen Vornamen Hildin zurück. Nachdem Kaiser Karl der Große um 800 in Elze ein Bistum eingerichtet hatte, wurde dieses von seinem Nachfolger, Ludwig dem Frommen, 815 nach Hildesheim verlegt. Die älteste Bausubstanz des Doms stammt noch aus dem 9. Jahrhundert, von dem Dombau des Bischofs Altfried. Der wohl bedeutendste Hildesheimer Bischof des Hochmittelalters, Bernward (amt. 993-1022), ließ die ummauerte Domburg anlegen und initiierte den Bau des hochbedeutenden Michaelisklosters. Die Kunstwerke aus der Zeit Bernwards, zu denen die Bronzetüren und die Bernwardsäule im Dom gehören, sind zu den wichtigsten dieser Epoche zu zählen. Weitere, im Verlauf des 11. und 12. Jahrhunderts vorgenommene Kirchen- und Klostergründungen waren auf den Dom bezogen. Sie umgaben ihn in Form eines großen Kreuzes. So spiegelte sich die christliche Heilslehre bis in die Gesamtform des Stadtkörpers wider.

Am Fuß der Domburg entstand im Nordosten eine Markt- und Handwerkersiedlung. Dort wurden die 1038 erstmals erwähnte Andreaskirche und später ein erstes Rathaus errichtet. Im 12. Jahrhundert kam es zu einer umfassenden und planmäßigen Erweiterung der frühen Stadtsiedlung. Sie erfolgte im Nordosten der Andreaskirche. Hier wurde der heutige Marktplatz der Altstadt mit dem Rathaus angelegt. Bischof Heinrich I. erteilte Hildesheim 1249 das Stadtrecht. Um 1220 wurde die Neustadt gegründet, sie erhielt ein eigenes Rathaus und eine Pfarrkirche (St. Lamberti). Wiederholte Streitigkeiten zwischen Alt- und Neustadt kamen erst mit der Bildung eines Gesamtrates (1583) zur Ruhe. Die ebenfalls mit eigenem Rat ausgestattete, bereits ab 1196 angelegte Dammstadt fiel 1331 der Zerstörung zum Opfer. Sie lag im Westen der Domburg und der Innerste.

Der wirtschaftliche Aufstieg, besonders der Altstadt, führte zur weitgehenden Unabhängigkeit vom Bischof, dem ursprünglichen Stadt- und Landesherren. 1367 trat Hildesheim in den Verband der Hansestädte und konnte 1428 das Münzrecht erwerben. 1542 kam es in der Stadt zur Einführung der Reformation, während das Bistum katholisch blieb. Schwere Belastungen für die in der Zeit um 1600 blühende Stadt brachte der Dreißigjährige Krieg (1618-48). Er führte zum Ende einer großartigen, bürgerlichen Bautätigkeit. Als Höhepunkt der Hildesheimer Fachwerkarchitektur gilt der Zeitraum von ca. 1530 bis 1620.

Im 17. und 18. Jahrhundert verstärkten die welfischen Herrscher des Kurfürstentums Hannover ihren Einfluss auf Hildesheim. In der Barockzeit entstanden noch einmal bemerkenswerte Bauten geistlicher und bürgerlicher Bauherren. In der napoleonischen Ära kam es zur Auflösung der Klöster und Stifte. Nach den Befreiungskriegen gelangte das Hochstift Hildesheim 1813 an das Königreich Hannover. 1866 wurde Hildesheim preußisch und seit 1946 gehört die Stadt zu Niedersachsen.

Mit der Industrialisierung und dem Anschluss an das Eisenbahnnetz (1846) wuchs Hildesheim in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts erstmals über den alten Befestigungsgürtel hinaus. Wohn- und Industriegebiete entstanden besonders im Norden und Osten des alten Stadtkerns. In der Innenstadt kam es zu Straßendurchbrüchen, Abrissen und Neubauten. An den Kirchenbauten und an zahlreichen Fachwerkhäusern wurden Restaurierungen vorgenommen.

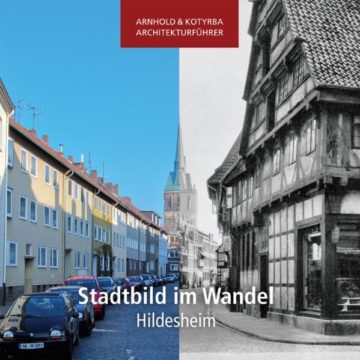

Als größter Einschnitt in die Stadtgeschichte ist die Zerstörung von 1945 zu werten. Angesichts dessen, sind historische Fotografien heute von größtem Wert. Sie zeigen, dass auch die zerstörten Stadtbilder einen wichtigen Teil unseres kulturellen Erbes darstellen. Diese Publikation soll eine Auswahl historischer Straßen- und Platzbilder in Erinnerung rufen und in direkten Vergleich zur heutigen Situation stellen.

- Veröffentlicht am Freitag 25. März 2011 von Kotyrba, Sándor

- ISBN: 9783942712132

- 64 Seiten

- Genre: Architektur, Kunst, Literatur, Sachbücher